目次

タイムラプスはムービーではなくスチルで撮影する

私たちはタイムラプスをYouTubeで観ることが多いでしょう。タイムラプスは「ただ動画の早送りしたもの」と思いがちですが、これは間違っているかもしれません。

タイムラプスはスチル(写真)で撮影するとかなり高画質なビジュアルをゲットできます。これはシンプルな話で、よく見る一眼の動画性能が(1920×1080)もしくは4Kであるのに対し、同じセンサーで最低でも6Kレベルの画がスチルでは保証されています。

すると拡大縮小も自由、もちろんそのままの画角で最高級の画質のまま書き出しもOKです。スチルのRAWファイル撮影であればLightroomを使って丁寧に現像処理することもできます。(まぁただ私はワークフローをカンタンにする関係でjpg撮影でお茶を濁すことも多いですが😏)

わざと動体にブレ(残像)を残す

タイムラプスの撮影チュートリアルでなぜか後回しになることに「シャッタースピードを落とす」ということがあります。私たちが動画を撮影するときの一般的なシャッタースピードは「30~120」です。一方で被写体を確実に止めるスチルでは「400~4000」になります。

ここをうっかりはき違えて「400周辺」でタイムラプスを撮ると動きがパラパラしたタイムラプスになります。それも表現としてはアリですが(あとでフレームブレンドで遊べる素材)、原則としてタイムラプスには「ブレ」を残したほうが綺麗です。一般的なタイムラプスはそうします。

昼間にシャッタースピードを30程度に設定すると、露出オーバーになるでしょう。ここで登場するのがレンズにかぶせるサングラス、「NDフィルター」です。私は「K&FConceptのND2-32」を使っています。可変域としてこれくらいあれば十分です。

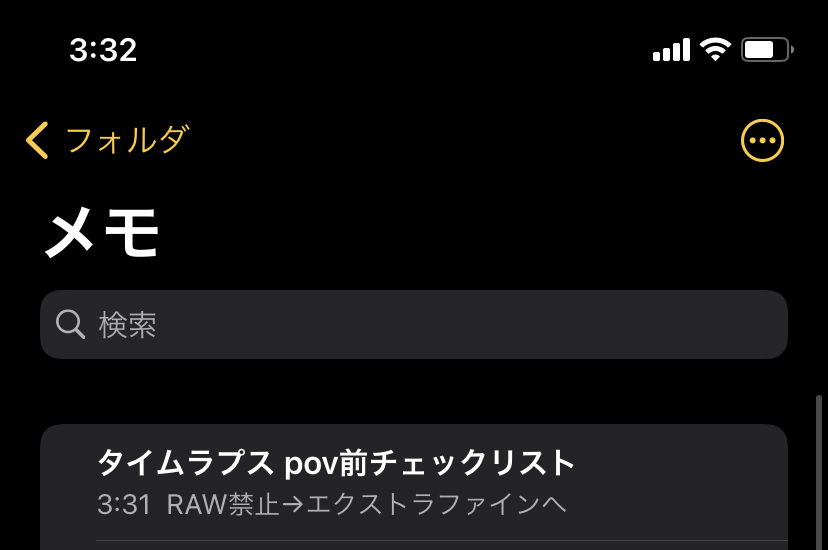

事前にチェックリストを作っておく

慣れないうちは撮影になると途端に慌てます。 航空機パイロットの作法に学びましょう。ここではチェックリストをiPhoneに入れておくことをおすすめします。カメラの機種にもよりますが、設定が煩雑なときほどミスを起こしやすいです。

これは一例です。

- マニュアルフォーカスで起動(レンズスイッチ確認)

- サイレントシャッター(メカシャッターは切ったか)

- エクストラファイン(容量圧縮用のjpg)を選択

- 露出はマニュアルで設定済みか

より高度なタイムラプス撮影テクニック

スライダーを使う

自動でカメラポジションを変更してくれる電動雲台・電動スライダーを使うと、なめらかに画角が変化するタイムラプスが撮影できます。ただしセッティングに時間を要するのが難点で、どうしてもタイムラプス専門の方でないと、時間的にも価格的にも手を出しづらいです。

私がいろいろなレビューを観た中で、特に「ほしい!」って思った製品は「MOZA SLypod-E」です。三脚にエクステンションポールとして載せるタイプのスライダーで、一脚にもなるスグレモノ。

現在は3万円~4万円ほどで手に入ります。興味があればぜひ調べてみてください。

ハイパーラプス(Hyperlapse)

ハイパーラプスは、撮影者自身が移動しながら撮影するタイムラプスの1テクニックです。よく見かける表現のわりに、しっかりしたチュートリアルは世界でもそれほど例がありません。とりあえず勉強に困るのがこのハイパーラプスです。実際のやり方は2パターンほどあるようです。

いずれのハイパーラプスにしても最も大事なのが、「移動の軸となる被写体を絶対に決める」ということです。

ハイパーラプスは最終的に動画に書き出したとき、移動の軸が無いと迫力が半減します。たとえば東京タワーが軸であれば、東京タワーの頂点をカメラのグリッドのどこかに固定します。軸はなるべく動かさないように、チルト・パンすればいいのです。

また書き出しの際には、ソフトウェアの手ぶれ補正がほぼ必須だと感じています。

三脚(or手持ち)で移動しつつハイパーラプス撮影

私がモーションラプスを撮影するときは、主にこの方法を使っています。都市部では三脚を1タイル~3タイルごとで移動してフレーム合わせ→撮影という流れをひたすら繰り返します。

タイムラプス用に機材を用意することがないのでラクです。三脚とミラーレス一眼カメラがあれば基本的に撮影が可能ですからね。私は動画や写真、POV用のOSMO ACTION映像、そしてタイムラプスと1日の間に多くのタイプの撮影をします。そのためこの三脚ハイパーラプスが合っているのです。

カメラの小さいディスプレイで確認するとどうしても軸のズレを補正しにくいので、編集時にかなりソフトウェア手ぶれ補正をかけることになります。ある程度広角で撮影しておくと余裕がもてます。

ジンバルハイパーラプス(Gimbal Hyperlapse)

たいていのジンバルでは、ロックモードがついています。これを活用すれば、軸のポジションを固定した状態で直進することができます。

また被写体(軸)のまわりを旋回するOrbitショットもうまくやればできそうです。機材としてはRaven Eyeを接続したDJI RS2のように、トラッキング機能が使える電動スタビライザーを使用するといいと思っています。私がRSC2を買ったのもRavenEyeの可能性に賭けた部分があります。