みなさんこんにちは、映像学区へようこそ。

このシリーズでは、

映像やデザインについて発信しています。

目次

テキストを強調するなら影?

今回は、浮遊感あるテキスト影の作り方

たとえばテキストに影をつけるってよくやりますよね。

ところが、妙な手順で影をつけたことでむしろ見た目が死んでいる、そんな例がどうも後を絶たない気がするのです。

影の入れ方を知っている人は多いですが、その影で満足していますか?

実写動画の編集作業として、テキストを入れる人は多いと思います。

そいで文字に影を入れたい。誰もがやろうとすることです。

文字に影を入れるとき、あなたはどんな方法を使いますか。

”デフォ影”はビミョーになりがちでは。

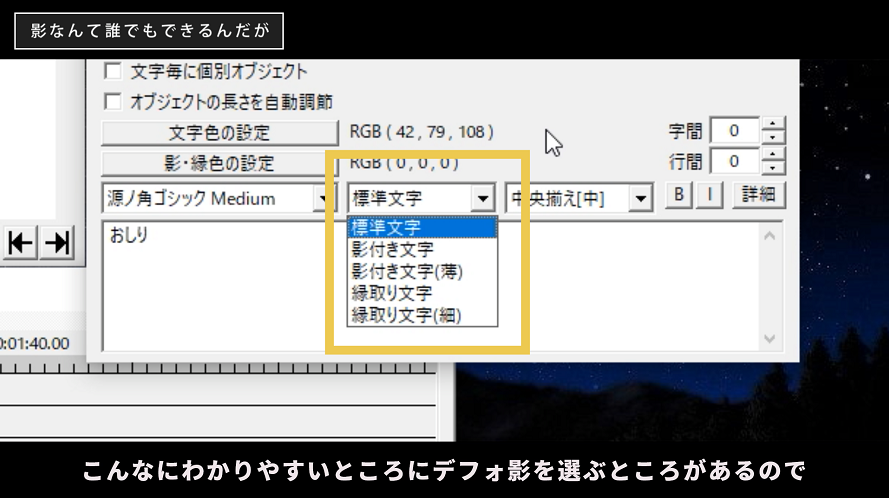

映像学区のファンにはユーザーも多いAviUtlで。

まずはテキストを用意。

プロパティに文字装飾、つまり影だったり縁取りだったりがあります。

これをデフォ影と呼ぶことにします。

こんなにわかりやすいところにデフォ影を選ぶところがあるので使いたくなる気持ちはわかる。

しかしデフォ影には「微妙な風味」が残ります。

なぜビミョーなのでしょう?

ここブログ限定(加筆)

ひとつは影のズレが、あなたの動画に合わないからです。

それからもう1つ。

これはカメラ制御の回でもお話しした気がしますけれど、

中途半端に図形(テキスト)と実写をまたぐと、その落差に視聴者がびっくりすることがあります。

いつもびっくりではないですが、そういう時もある。

この衝撃はいい衝撃ではなく、「違和感」という衝撃です。

そこでカメラ制御回では、たしか「ボケinボケout」の考えを使って解決したはずです。ボケによって、実写から単色、さらに図形表現のような流れが生まれます。

シャドーを使おう

多くの人は本当はデフォ影じゃなくて、このサムネイルのような調節の効いた影を使いたいと思うんですよ。

少なくとも選択肢としてこれを選べたら、かなり表現の幅が広がります。

ところがですね、この調節の効いた「ふんわりした影」っていう目標が設定できないためにだいたいの人が変なことを始めるのです。

文字を少しおしゃれにしたい。

そんなわけで文字の影をいれた。

えぇと、でもなんか微妙だよね。

もっといいやり方があるはずだ。

こういうノリでうっかり影の色を変にいじってしまう。

だから影色は黒でいいのに、余計なうるさい影にしたり。

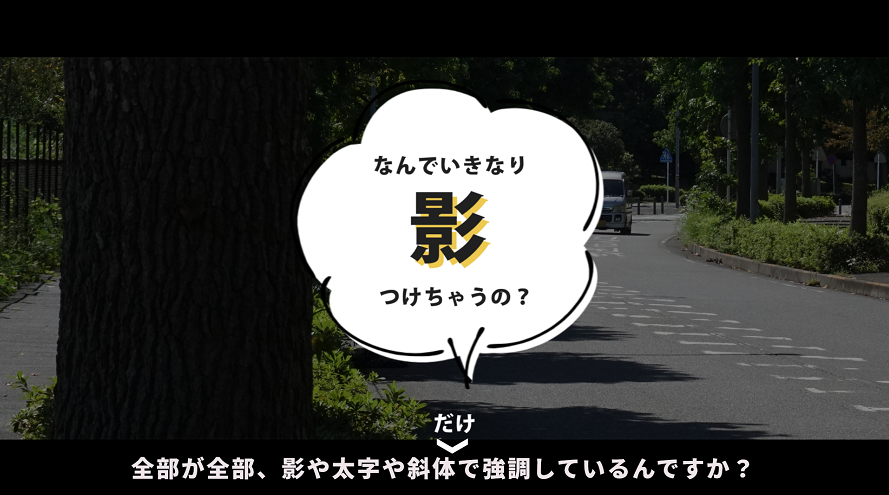

「たぶん文字のインパクトが足りねぇんだ」

そう感じて、謎の斜体や太字をかけて破綻させる。

ゴシック体がベストだったのに、強調のためのツールを間違えてなぜか必要もないシーンで細い明朝体にしてそこに今まで言ったミスが積み重なって余計見にくくなる。

全部やりがちです。

かなりボロクソにぶっ叩いた感はありますが、心配はいりません。

これらだいたいがうp主も、そしてうp主以上に映像がお強い人も多分通っている道です。

やり方をマスターしよう。

秒で覚えて、秒であなたの表現にしてください。

テキストのデフォ影の課題は、とにかく調節がしにくいことでした。

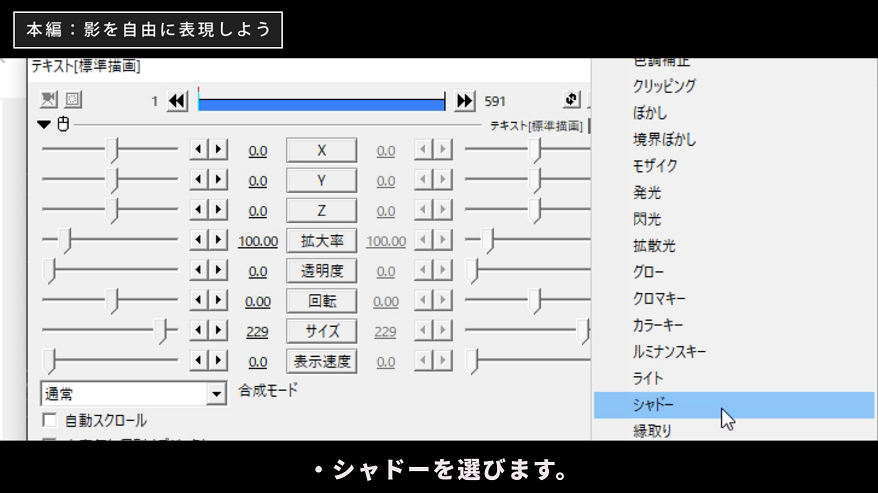

だったら別でエフェクトを挿していけばいいのでは。

- ・テキストがあります。

- ・右上にある+を推します。

- ・シャドーを選びます。

- ・この先はもう自由なんですが、

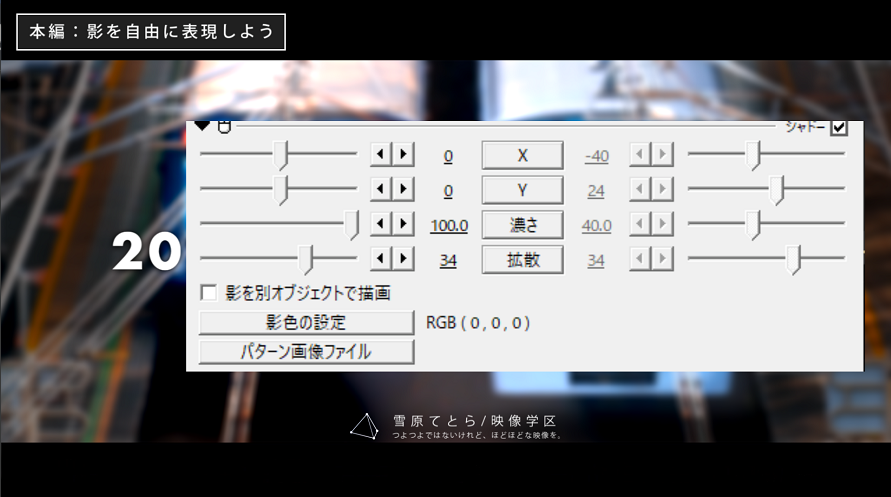

例えば相鉄PVサムネの場合は、

X軸Y軸上のズレは必要ないので、すべて0にして

濃さをMAXにして拡散をMAXからちょっと下げたと記憶しています。

もっとカッチリした影がほしければ

ここの値を下げればいい。

いずれにせよ、

だいぶ表現の自由度は広がったはずです。

そもそも、いつも影は必要ですか?

ここまでテキストシャドーについてだいぶ早口でお話ししました。

今さっそく、さっきのチュートリアルを実践しよう、そう考えている人はいると思います。

ではそんなあなたに問いたいのですが、そもそもなぜテキストシャドーが必要になるのでしょうか?

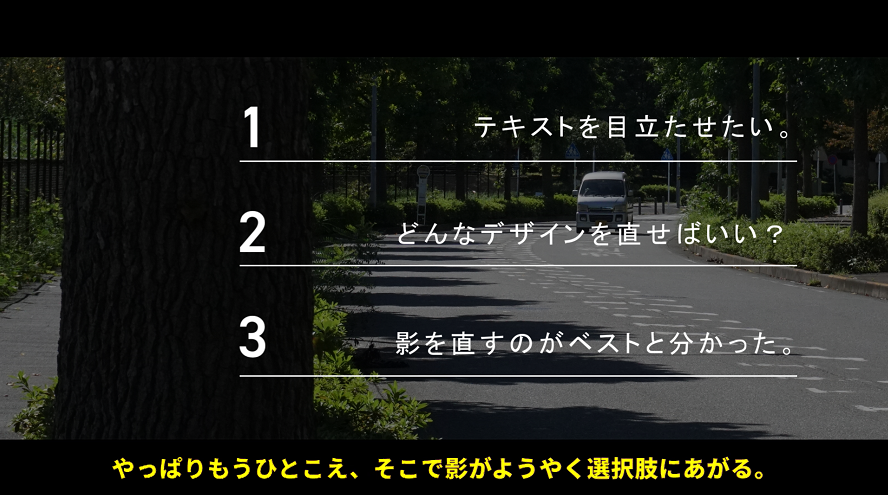

単純にテキストを強調したい、

それならばテキストデザインの配慮で何とかなることもあります。

- 多少日本語を脱出できるなら、太いゴシック体のアルファベットを使う。

- 情報のレベル分け、優先順序をつける。

- 装飾じゃなくて、フォントサイズで処理する。

- 文字を加工するんじゃなくて、四角形や線で囲って強調する。

- テキストの背景自体を適切な色合いにする。

細かいテクニックはまだいろいろあります。

詳しくはもう少し先の映像学区でやろうかしら。

要はですね、新聞や雑誌ほかインターネッツで見かけるタイポグラフィ、文字配置すべてにおいて影や太字や斜体で強調しているんですか?

そう言いたいんですよ。

テキスト置きてぇ→置いた!→デザインで処理→やっぱりもうひとこえ。

そこで影がようやく選択肢にあがる。

それが正しい影までの道筋ではないのか?

映像学区的にはそう思っていますけれども。

さて。次回は何について話そうかしら……。